장관 선호도 정치인〉관료〉학자 순

공무원들은 어떤 장관을 좋아할까.

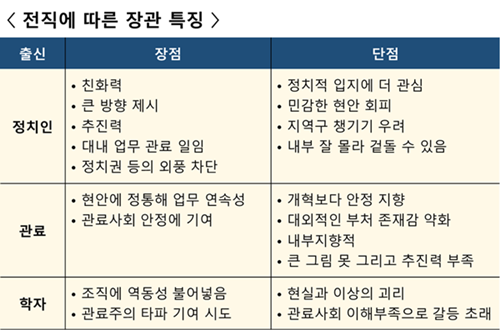

결론부터 얘기하면 정치인이 맨 위에 있고, 그다음은 같은 관료 출신이다. 교수 출신은 비호감이라는 게 대체적인 분석이다.

공무원들은 왜 정치인을 좋아할까. 크게 보면 두 가지쯤 된다. 믿고 공무원에게 일을 맡기는 경우가 첫 번째고, 그다음은 정치권 등 외부 입김에 대한 울타리가 돼 주기 때문이다.

장관 자리에 잠시 머물다가 경력을 쌓아서 차기 선거에 활용하거나 아니면 광역단체장 등에 도전하기 위한 도약의 지렛대로 활용하고자 하는 정치인 장관은 대과 없이 임무를 완수하는 게 지상 과제다. 그러니 복잡한 업무는 관료에게 맡기고 자신은 울타리역을 자임하기도 한다.

부처의 장이나 지자체장으로 머물던 정치인의 경우 해당 기관 공무원들이 평가한 업무 스타일이나 인물평은 평생 꼬리표처럼 따라다닌다는 것은 공지의 사실이다. 정치인에게 ‘주사급 장관’ 등의 꼬리표는 치명적이다. 그런 이유 때문인지 직원들에게 후하다. 말도 잘 들어준다.

어떤 사람은 업무를 아예 몰라서 차관과 실·국장 등 공무원들에게 휘둘려 꼭두각시놀음을 하다가 가는 장관도 있고, 빠르게 업무를 파악하고도 공무원들에게 맡기는 스타일도 있다. 복잡한 일이나 사회적 이슈가 되는 민감한 일은 되도록이면 손을 대려 하지 않는다. 생색나는 일만 하고 뒤로 미뤄두기 일쑤다.

이런 장관들은 자신의 이미지에 흠집이 갈 수 있는 실수를 한 공무원에게는 가혹하리만큼 엄하다. 해외 근무라는 명분으로 쫓아 보낸 경우도 있었다. 이렇게 유탄에 맞은 공무원은 재기불능이 되기도 한다.

이에 비해 관료 출신 장관은 공직사회를 속속들이 알기에 공무원들은 운신의 폭이 좁다. 관료 사회 관행 등을 잘 알 아는 만큼 하소연을 들어줄 수도 있지만, 적당히는 통하지 않는다. 숨이 막힌다는 표현을 하는 이도 있다.

관료출신들은 부처의 대외적인 존재감 측면에서는 손해다. 정치인 출신은 국회나 청와대 등에서 부처의 존재감을 보여주기가 쉽다. 법안 처리도 관료 출신에 비하면 빠르다. 그러나 관료 출신들은 안에서 일은 많이 시키면서도 밖에서 이를 세일하는 데에는 역부족이다. 청와대나 정치권과의 친밀도에서 확연히 구분이 되기 때문이다.

교수 출신이나 기업 출신은 대체로 좋은 평가를 받지 못한다. 현실은 모른 채 좌충우돌 일을 벌인다는 것이다. 그저 ‘무탈한 공직 생활’을 원하는 공무원에게는 기피대상 1호다.

물론 공직사회에 신선한 바람을 불어넣고, 새로운 아이디어를 내는 경우도 없지 않지만, 대체로 이것저것 벌여놓고 수습은 못 하고 가는 경우가 많다. 공무원 입장에서도 고생만 하고 보람이 없는 셈이다. 기업인 출신도 마찬가지다. 콕 집어서 말할 수는 없지만, 경제부처의 경우 대체로 좁쌀이 많았고, 일도 힘들었다는 게 공무원들의 평가다.

그러나 중요한 것은 각료는 공무원의 인기가 아닌 일을 통해서 국민의 인기를 얻어야 한다는 것이다. 이런 면에서 정치인 장관이 늘어나는 것이 꼭 좋은 것만은 아니라는 지적도 없지 않다.

김성곤 선임기자 gsgs@public25.com